Experimente mit frühmittelalterlichen Backöfen

| von Matt Smalley, UK (Übersetzung von Angharad Beyer) |

Dieser Artikel beschreibt Backexperimente mit einem "frühmittelalterlichen" Ofen im Zentrum für die Archäologie des Emslandes, Meppen, am 27. und 28.7.02, und vergleicht diese mit früheren Experimenten mit einem Ofen im angelsächsischen Dorf West Stow, Suffolk, UK.

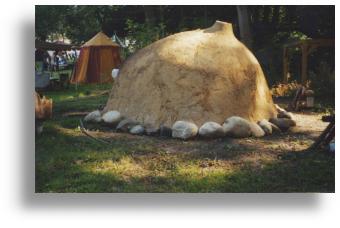

Der Ofen in West Stow wurde von Mitgliedern des Living-History-Vereins Angelcynn gebaut. Sein Vorbild war die genaue Form und Größe eines Ofens aus dem 7. Jh., der an dieser Stelle bei archäologischen Ausgrabungen gefunden worden war. Die Höhe des originalen Ofens ist unbekannt. Die Rekonstruktion wurde von Mitgliedern der Gruppe ausgeführt, die bereits Erfahrung in der Rekonstruktion frühmittelalterlicher Öfen haben. Die Basis des Ofens bestand aus einer Lage Flintstein, bedeckt von einer Mischung aus Stroh, Sand und Lehm. Die Wände waren aus einem Korbgeflecht von jungen, grünen Weidenschößlingen konstruiert, das von innen und außen mit einer dicken Schicht der Lehmmischung bedeckt wurde. Der Ofen war recht klein, hatte ein Rauchloch an der Rückseite und einen niedrigen Eingangstunnel vorne. Nach dem Errichten ließ man den Ofen langsam trocknen, dann wurde er befeuert, indem man ein Feuer am Eingang des Ofens entzündete und es langsam nach innen bewegte, was mehrere Stunden in Anspruch nahm.

Der Meppener Ofen wurde vom Museumspersonal gebaut.

Im Gegensatz zum West Stowe-Ofen war er viel größer (groß

genug für einen Erwachsenen, um mit gekreuzten Beinen und gebückt

darin zu sitzen), er hatte keinen Eingangstunnel und statt eines Rauchlochs

an der Rückseite gab es einen Kamin nahe des höchsten Punktes.

Über die Konstruktion wissen wir nichts genaues.

siehe unten

Der Meppener Ofen wurde vom Museumspersonal gebaut.

Im Gegensatz zum West Stowe-Ofen war er viel größer (groß

genug für einen Erwachsenen, um mit gekreuzten Beinen und gebückt

darin zu sitzen), er hatte keinen Eingangstunnel und statt eines Rauchlochs

an der Rückseite gab es einen Kamin nahe des höchsten Punktes.

Über die Konstruktion wissen wir nichts genaues.

siehe unten

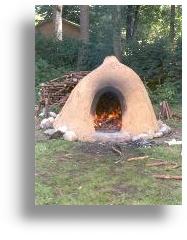

Frühmittelalterliche Öfen arbeiten mit dem Prinzip der Resthitze. Ein Holzfeuer wird im Ofen angezündet (beim West Stowe Ofen im Tunnel) und während einer Zeitspanne von ein bis zwei Stunden in die Mitte des Ofens geschoben, abhängig von der Ofengröße. Das Feuer wird geschürt, bis der Ofen heiß genug ist zum Backen. Wie heiß ist das? Eine gute Frage. Generell wird der Ofen beheizt, bis die Wände zu heiß sind zum Anfassen und die Abluft aus dem Kamin ein Büschel trockenes Gras schnell bräunt, aber nicht anbrennt. Ein Problem beim Meppener Ofen: das Fehlen des Eingangstunnels bewirkte, daß heiße Luft aus dem Eingang schlug und der armen Seele, die das Feuer unterhielt (in diesem Fall mir) die Haare, Augenbrauen und Wimpern ansengte. Die Lösung hierfür war ein um den Kopf geschlungenes nasses Handtuch.

Beim West Stow Ofen wiederum ist das Problem der

fehlende Luftzug im Tunnel, wodurch es schwierig ist, das Feuer zu unterhalten,

bis es in die Mitte des Ofens geschoben wird. Im ganzen möchte ich mich

jedoch lieber etwas mehr anstrengen, das Feuer zu schüren, als sofortige

Kahlköpfigkeit zu riskieren. Kürzlich haben wir herausgefunden,

daß man das Feuer direkt im Inneren entzünden kann, wenn der Ofen

ständig benutzt wird, anstatt es jedesmal außerhalb anzufachen

und dann langsam nach innen zu bewegen. Das ist möglich, weil ständige

Benutzung (täglich oder zweimal am Tag) verhindert, daß der Ofen

zwischen dem Befeuern feucht wird und man deshalb kein Risiko eingeht, daß

er Risse bekommt, wenn man gleich innen heizt.

Beim West Stow Ofen wiederum ist das Problem der

fehlende Luftzug im Tunnel, wodurch es schwierig ist, das Feuer zu unterhalten,

bis es in die Mitte des Ofens geschoben wird. Im ganzen möchte ich mich

jedoch lieber etwas mehr anstrengen, das Feuer zu schüren, als sofortige

Kahlköpfigkeit zu riskieren. Kürzlich haben wir herausgefunden,

daß man das Feuer direkt im Inneren entzünden kann, wenn der Ofen

ständig benutzt wird, anstatt es jedesmal außerhalb anzufachen

und dann langsam nach innen zu bewegen. Das ist möglich, weil ständige

Benutzung (täglich oder zweimal am Tag) verhindert, daß der Ofen

zwischen dem Befeuern feucht wird und man deshalb kein Risiko eingeht, daß

er Risse bekommt, wenn man gleich innen heizt.

Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird das Feuer herausgekratzt und gelöscht und das Brot hineingeschoben. Die Tür wird vor den Eingang gesetzt und das Brot backen gelassen. Die Meppener Ofentür bestand aus mehreren geraden Holzbrettern, mit Querlatten zusammengehalten und auf die Form der Öffnung zurechtgesägt. Die West Stower Ofentür ist ein ca. 10 cm dickes Stück Eichenholz. Um das Brot einzuschießen, wird ein paddelförmiger Brotschieber benutzt.

Es ist eine gute Idee, eine Person den Ofen auskratzen und dann das Brot einschieben zu lassen, während eine andere das Feuer löscht. Beim Versuch, beides zu tun, verliert man unnötig Ofenhitze und es wird nicht richtig funktionieren. Wenn man nicht so viel Erfahrung beim Backen mit dem Ofen hat, ist es vielleicht eine gute Idee, den Ofen zu überhitzen, um einen Hitzeverlust in dieser Phase auszugleichen.

Am ersten Tag in Meppen machten wir einen Hefeteig

aus einer Weißmehl-Brotmischung. Der Teig ging über zwei Stunden

in der Sonne sehr gut, wurde nochmal geknetet und zu Brötchen geformt.

Diese ließen wir wieder etwa eine Stunde gehen. Dann wurden sie in

die Mitte des Ofens geschoben. Jetzt wissen wir, daß wir zuviel Zeit

verschwendeten, während wir das Feuer herausholten und die Brötchen

einschoben, und sie hätten besser näher an die Wände plaziert

werden sollen, weil dort mehr Hitze gespeichert war. Die Größe

des Ofens, das Fehlen des Tunnels und der sehr weit oben sitzende Kamin

bewirkten, daß der Ofen sehr schnell an Hitze verlor, besonders im

Zentrum. In West Stow war das kein solches Problem, obwohl die Notwendigkeit

schneller Arbeit beim Auskratzen und Einschießen immer noch sehr bedeutend

ist. Am Ende dauerte es gute zwei Stunden, bis die Brötchen des ersten

Tages in Meppen fertig waren, und innen waren sie noch nicht ganz durch.

Aber sie schmeckten trotzdem!

Am ersten Tag in Meppen machten wir einen Hefeteig

aus einer Weißmehl-Brotmischung. Der Teig ging über zwei Stunden

in der Sonne sehr gut, wurde nochmal geknetet und zu Brötchen geformt.

Diese ließen wir wieder etwa eine Stunde gehen. Dann wurden sie in

die Mitte des Ofens geschoben. Jetzt wissen wir, daß wir zuviel Zeit

verschwendeten, während wir das Feuer herausholten und die Brötchen

einschoben, und sie hätten besser näher an die Wände plaziert

werden sollen, weil dort mehr Hitze gespeichert war. Die Größe

des Ofens, das Fehlen des Tunnels und der sehr weit oben sitzende Kamin

bewirkten, daß der Ofen sehr schnell an Hitze verlor, besonders im

Zentrum. In West Stow war das kein solches Problem, obwohl die Notwendigkeit

schneller Arbeit beim Auskratzen und Einschießen immer noch sehr bedeutend

ist. Am Ende dauerte es gute zwei Stunden, bis die Brötchen des ersten

Tages in Meppen fertig waren, und innen waren sie noch nicht ganz durch.

Aber sie schmeckten trotzdem!

Am zweiten Tag machten wir einen Roggensauerteig,

aus dem wir diesmal etwas kleinere Brötchen formten. Wir heizten den

Ofen stärker an, beeilten uns erheblich mehr beim Auskratzen und

Broteinschießen, und legten einige Brötchen an den Rand und andere

in die Mitte des Ofens. Innerhalb von 20 Minuten waren die Brötchen

braun und, ehrlich gesagt, außen sehr, sehr knusprig. Diesmal hatten

wir es mit der Hitze übertrieben! Die Brötchen waren innen wieder

nicht gar, deswegen schnitten wir sie auf und legten sie noch mal für

etwa 10 Minuten in den Ofen. Es gab keinen Unterschied zwischen den Stücken

von den Seiten oder aus der Mitte des Ofens. Die kleineren Exemplare waren

sehr solide, die größeren jedoch sehr nett (zwar sehr knusprig)

und schmeckten hervorragend mit Butter und etwas Salz.

Am zweiten Tag machten wir einen Roggensauerteig,

aus dem wir diesmal etwas kleinere Brötchen formten. Wir heizten den

Ofen stärker an, beeilten uns erheblich mehr beim Auskratzen und

Broteinschießen, und legten einige Brötchen an den Rand und andere

in die Mitte des Ofens. Innerhalb von 20 Minuten waren die Brötchen

braun und, ehrlich gesagt, außen sehr, sehr knusprig. Diesmal hatten

wir es mit der Hitze übertrieben! Die Brötchen waren innen wieder

nicht gar, deswegen schnitten wir sie auf und legten sie noch mal für

etwa 10 Minuten in den Ofen. Es gab keinen Unterschied zwischen den Stücken

von den Seiten oder aus der Mitte des Ofens. Die kleineren Exemplare waren

sehr solide, die größeren jedoch sehr nett (zwar sehr knusprig)

und schmeckten hervorragend mit Butter und etwas Salz.

Der Ofen war immer noch heiß genug für weiteres Backen. Schnell bereiteten wir kleine Fladen aus Weizenmehl, Feta-Käse und Ei (sie müssen nicht gehen) und schoben sie ein. Dieses römische Opferbrot brauchte etwa eine Stunde - wir hatten den Eindruck, daß der Ofen wieder sehr schnell an Hitze verloren hatte, als wir die ersten Brötchen herausholten - aber auch dieser zweite Schwung war immer noch perfekt gar und schmeckte lecker.

Das Geheimnis bei der Benutzung dieser Öfen

ist vermutlich einfach Erfahrung - und es hilft wirklich, einen Eingangstunnel

und ein niedriger gesetztes Rauchloch zu haben, da diese Dinge helfen, den

Hitzeverlust zu vermindern.

Das Geheimnis bei der Benutzung dieser Öfen

ist vermutlich einfach Erfahrung - und es hilft wirklich, einen Eingangstunnel

und ein niedriger gesetztes Rauchloch zu haben, da diese Dinge helfen, den

Hitzeverlust zu vermindern.

Am Ende unseres Wochenendes in Meppen zeigten sich recht große Risse in der Ofenwand. Das mag daran liegen, daß wir den Ofen richtig mit einem kleinen Feuer über längere Zeit hätten austrocknen sollen, anstatt gleich darin zu backen. Die Zeitbeschränkung verhinderte dies jedoch.

|

Zur Konstruktion des Meppener Ofens erhielten wir kürzlich neuere Informationen von Frau Surberg-Röhr, M.A., die bei der ersten Fassung des Artikels nicht mehr berücksichtig werden konnten:

Wir haben in einer Ausgrabung (kaiserzeitliche Siedlung. 4. Jh. n. Chr.) vor rd. 5 Jahren Reste eines Lehmkuppelofens gefunden. Natürlich war dieser Ofen zusammengebrochen und somit können wir keine genauen Angaben über Höhe und Größe machen. Zumindest aber wissen wir, daß auf einem Weidengerüst ein Lehm-Kuhmist-Stroh-Gemisch aufgetragen war und auch die Dicke des Auftrags konnten wir ungefähr ermitteln. Aufgrund der Menge der Lehmreste und des Durchmessers der Fundgrube können wir annehmen, daß dieser Ofen in etwa die Größe - zumindest vom Umfang - hatte, wie der im Garten des Ausstellungszentrums nachgebaute Backofen. Die Grube mit den Ofenresten lag übrigens in unmittelbarer Nähe eines sehr großen Wohnhauses (Modell steht in unserem Museum).

Für die Rekonstruktion des Ofens am Museum haben wir die Erkenntnisse der experimentellen Archäologie zu Hilfe genommen und uns auch mit den Kollegen im Museum Oldenburg ausgetauscht, die schon mehrere Öfen nachgebaut haben. Das Weidengeflecht ist wohl auch immer nur als provisorisches Gerüst untergebaut worden, um der Lehmpackung bis zur Trockung Halt zu geben. Die Öfen waren wohl von innen nicht mit Lehm verschmiert und beim ersten Anfeuern ist dann das Wiedengeflecht verbrannt. Problematisch ist immer die Frage nach der Größe der Öffnung (mit oder ohne Tunnel). Da hilft nur weiteres experimentieren. Gleiches gilt für den Rauchabzug. zurück

| © 2004 Historische Interpretationen Sybille A. Beyer & Andreas Sturm GbR |

|

Die Idee zu dem Lehmofen entstand während unserer Vorbereitungen auf das Museumsfest 2002. Es sollte ursprünglich unter dem Thema "Brot und Spiele" stehen. Zwar wurde das Fest später allein auf "Spiele" beschränkt, doch die Idee eines Lehmofens für museumspädagogische Zwecke fand in Meppen so großen Anklang, dass der Lehmofen trotzdem gebaut wurde. |

Wie entsteht ein Lehmofen? Sehen Sie die Projektbeschreibung von Blumammu. |